清泉小だより

専科

理科の授業の様子をご紹介します

6年生は「体のつくりとはたらき」という学習を行っています。今日の理科の授業では、ご飯をよくかむことで、なぜ消化しやすくなるのかについて掘り下げてみました。

よくかむことで、だ液が出ます。このだ液に秘密があるようです。とはいえ、コロナの影響もあって、実験でだ液を使うことに抵抗がある子どもは多く、無理強いはできません。そこで、だ液については教員の演示実験とし、代わりになるものを考えさせました。

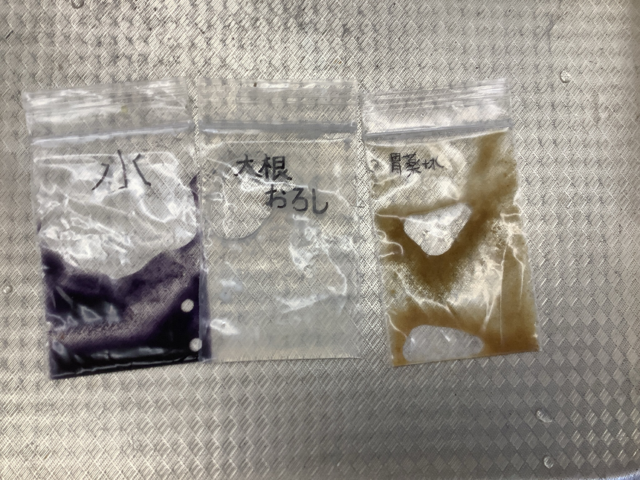

お父さんが飲む胃薬や、焼肉につける大根おろしなどが代わりになりそうです。ご飯粒とよく混ぜ、ご飯に含まれているデンプンがどうなったか、ヨウ素液で確かめます。

青紫色に変化すれば、デンプンが残っていることになりますが、結果は一目瞭然。大根おろしや胃薬の効果でデンプンがヨウ素デンプン反応を起こさないものに変化したと考えられます。

だ液にも同様のはたらきがあるので、胃薬や大根おろしを使わずとも、「よくかんで食べる」ということが、どれだけ消化に良いか、よく分かる授業になりました。

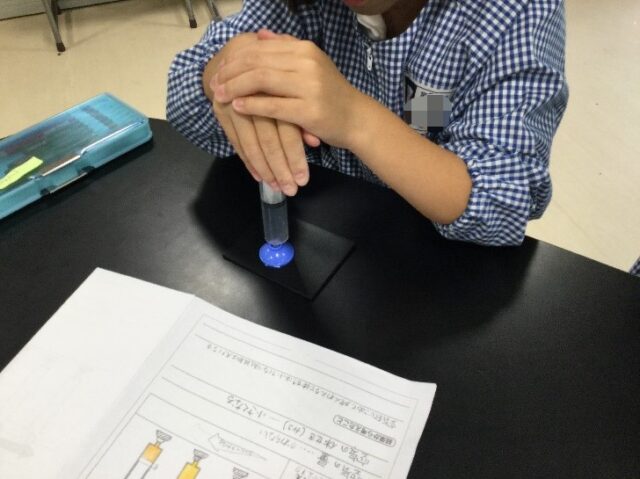

4年生は「とじこめた空気や水」という学習を行っています。

空気を注射器に閉じ込めて、ピストンを押すと、中の空気をおしちぢめることができます。

ところが、水を注射器に閉じ込めてピストンを押すと、ピストンはびくともせず、おしちぢめることができないのです。

水泳を習っている子どもに聞くと、飛び込みの際に胸やお腹を水面に打ちつけると非常に痛くて、水は「かたい」ということを経験として教えてくれます。

こうして、空気と水、気体と液体の違いを学ぶことができました。

英語授業の様子をご紹介します

今回は、1年生と5年生の英語授業の様子をご紹介します。

1年生は、クラスのお友達と英語で自己紹介をしました。

Hello, I am ○○. Nice to meet you!を練習し、お友達と聞き合います。

また1~12までの数字と7色の名前、フォニックスの音を覚えるお勉強をしています。

積極的に授業に参加できていて素晴らしいですね。

これから英語の歌やチャンツに合わせて、体を動かしながら、楽しく英単語を覚えていきます。

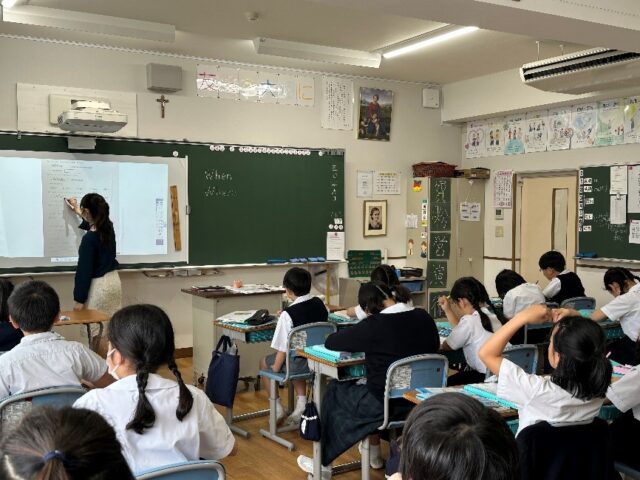

5年生は、疑問詞のWhen(いつ)、Where(どこ)を学習しています。

ワークシートにどちらの疑問詞を入れるか、教員と確認し、問題を解いていきます。

子ども達は、聞く・話す・読む・書くという4技能全てを学べるよう、日々の授業に取り組んでいます。

体育授業の様子をご紹介します

今回は体育の授業の様子をご紹介します。

校庭や体育館に集まった後は準備運動です。鬼ごっこやランニングで体を温めます。

体操は高学年になると体育委員や有志の児童を中心に自分達で行うようになっていきます。

現在、3年生以上の学年は鉄棒の学習に励んでいます。課題となる技の習得に向けてお友だちと一緒に取り組んでいます。

低学年の授業では年間を通して運動遊びを多く取り入れています。

運動遊びから身体感覚を養い、基礎体力をつけていきます。この日の授業では馬跳びとブリッジトンネルに取り組みました。器械運動の基礎となる運動です。

春から初夏にかけて季節が移り変わる今の時期は、その陽気に誘われて体を動かしたくてうずうずしている雰囲気が学校中に満ちています。来週以降も元気一杯に運動していってもらいたいと思います。

史跡委員会の活動をご紹介します

史跡委員会は、歴史に興味のある児童が集まって活動している委員会です。

今まで、学校周辺に沢山ある史跡についての案内板や新聞を作ったり、校内で鎌倉に関する俳句や絵画のコンテストを行ったり、周辺の石碑の掃除をしてきたりしました。

今年度は、鎌倉の歴史などを自分たちで調べ、観光で訪れた方々へ「鎌倉ガイド」をしました。

頼朝の生涯を紙芝居にして学校の前を通る観光の方にご説明。外国から訪れた方へは英語でのガイドもしました

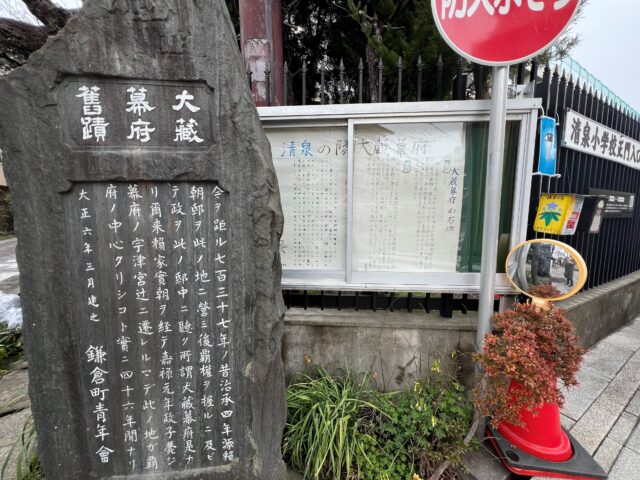

一生懸命作っている新聞は、大倉幕府跡の石碑近くのポストで配布しています

新聞が入れてあるポスト

史跡委員会が設置した石碑の解説。お近くにお越しの際はどうぞご覧ください

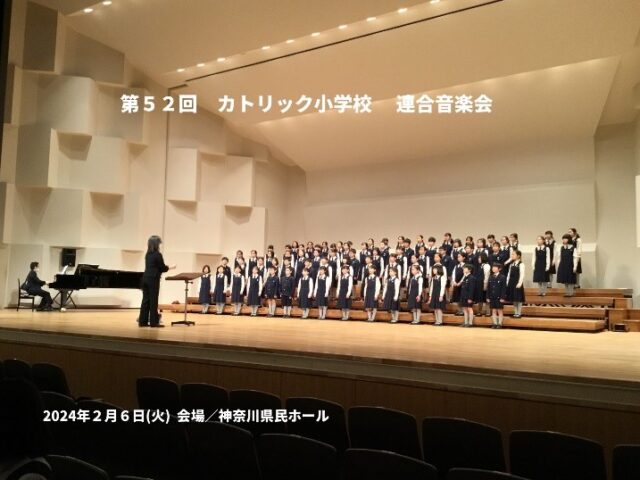

カトリック小学校連合音楽会に参加しました

2月6日、4年生は第52回カトリック小学校連合音楽会に参加しました。

今年は、Santa Maria del CaminoとWe are the worldを合唱しました。

スペイン語、英語の歌詞の部分は、英語の先生にご指導いただき、良い発音で心を一つに歌うことができるようにと頑張りました。

学校の講堂での練習の様子

学級委員会の活動をご紹介します

学級委員会は、子どもたちが学校生活をより良く生活できるように活動しています。

今年度は、あいさつ運動をしたり、正しい廊下の歩き方や制服の正しい着方などの呼びかけをしたり動画を作ったりしました。

また、学級委員はクラスのリーダー的な存在です。学級会の話し合いの司会・進行役などを行っています。

<今年度、学級委員として活動している6年生の感想>

学級委員に推薦をしてもらえて、とても嬉しかったです。推薦してくれた人の期待に応えるために、あいさつ運動やポスター作りに積極的に活動しました。学校をまとめる存在として、次の学年にも一生懸命頑張ってほしいです。

委員会の話し合いの中で、「どうぞ」「ありがとう」「ごめんなさい」の大切さについて考えました。自分からそのことを言えているのかと思うと、「どうぞ」ができていない時があるのかなと思いました。電車の席などをゆずる時にはちゃんと言えたらなと思っています。卒業まで学級委員として頑張っていきたいです。

私は、あいさつ運動を通して前よりあいさつをしてくれる人が増え、うれしかったです。でも、まだ会釈だけの方もいるので、これからも元気よくあいさつができたら良いと思っています。

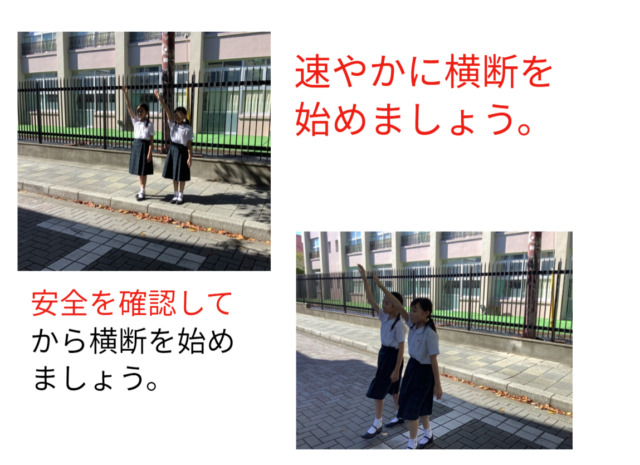

「横断歩道の渡り方」の動画

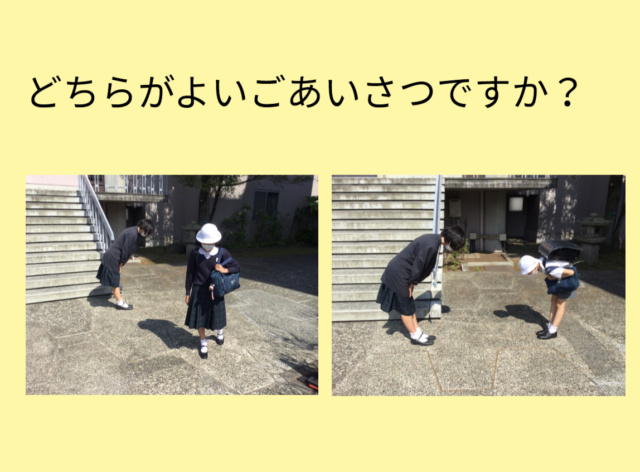

「正しい礼儀」についての動画

「正しい礼儀」についての動画-

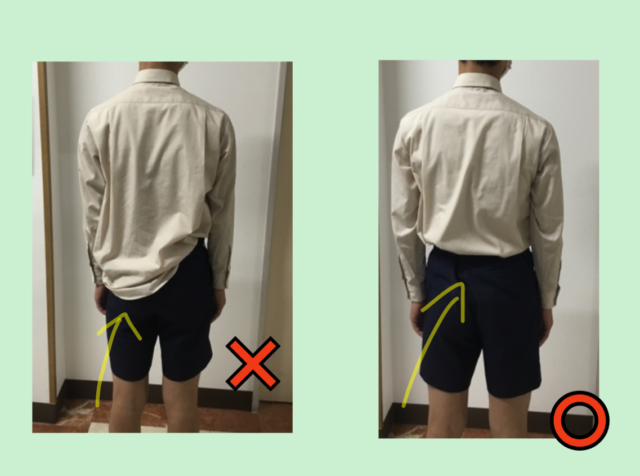

「身だしなみについての動画」

「身だしなみについての動画」

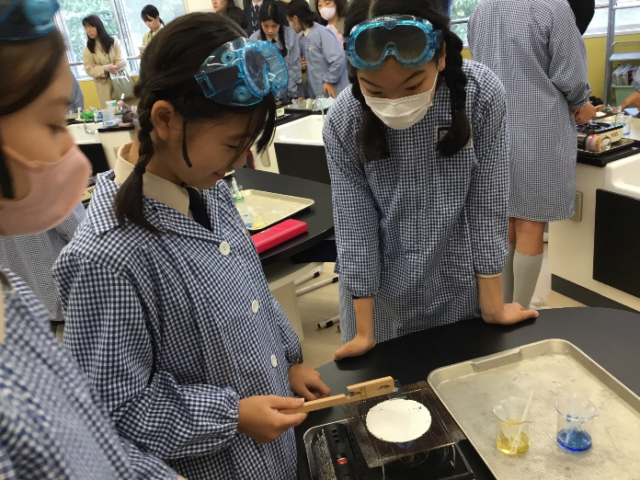

理科授業の様子をご紹介します

今回は3年生と6年生の授業の様子をお届けいたします。

3年生は「地面のようすと太陽」という単元です。

影は、時間がたつにつれて、西から東へ動いていましたが、なぜでしょうか?

太陽を直接観察するわけにはいきませんので、

遮光板という道具を使って太陽を観察しました。

じっと観察していると、太陽が東から西へ動いていくことが分かるのです!

影の動きは太陽の動きに合わせたものだったのですね。

6年生は「水溶液の性質」という単元です。

酸性の水溶液とアルカリ性の水溶液を混ぜると中和して、中性の水溶液になります。

さて、どうしてでしょうか?

まず、塩酸と水酸化ナトリウム水溶液を用いて中和させます。

BTB溶液という指示薬が緑色になれば中性です。慎重に実験します。

次に中和した水溶液を蒸発させて、溶けているものを取り出しました。

これを顕微鏡で観察してみると、食塩ができていることが分かりました。

食塩が溶けた水は中性なので、中和によって中性になる仕組みが分かったのです。

一つ一つ実験を確認していくことで、小さな発見を積み重ねて学びに結び付けていきます。

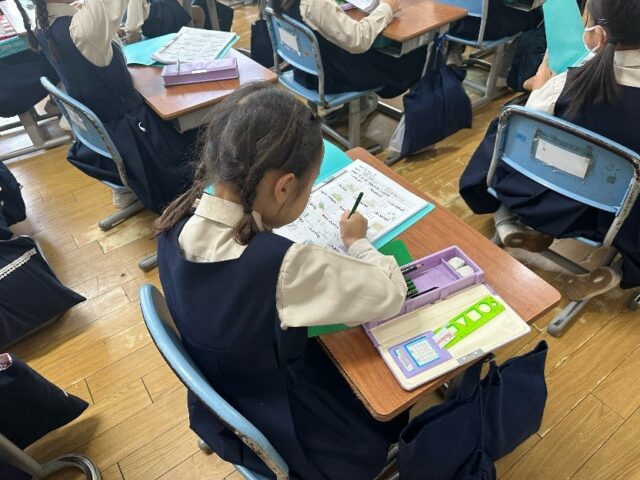

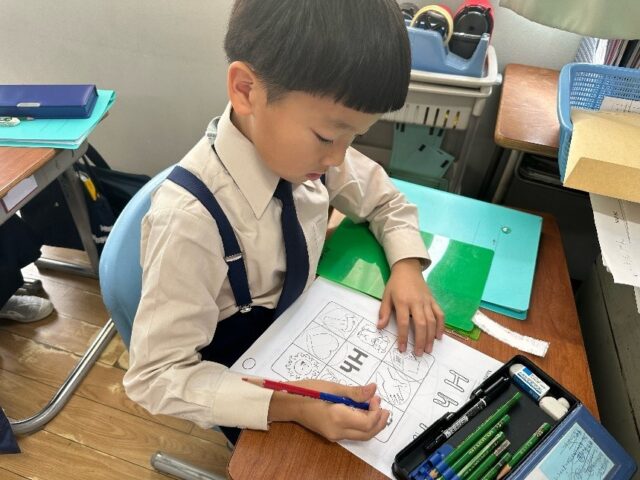

英語授業の様子をご紹介します

今回は、2年生と3年生の英語授業の様子をご紹介します。

2年生は、スポーツについて勉強しています。

今回は、クラスの中で人気なスポーツを調べました。

クラスによって違う結果となりましたが、全体として人気なスポーツは水泳でした。

2年生はアルファベットを書く練習はまだしていませんが、形や発音に慣れ親しみ、3年生からの文字の学習につなげるような活動をしています。

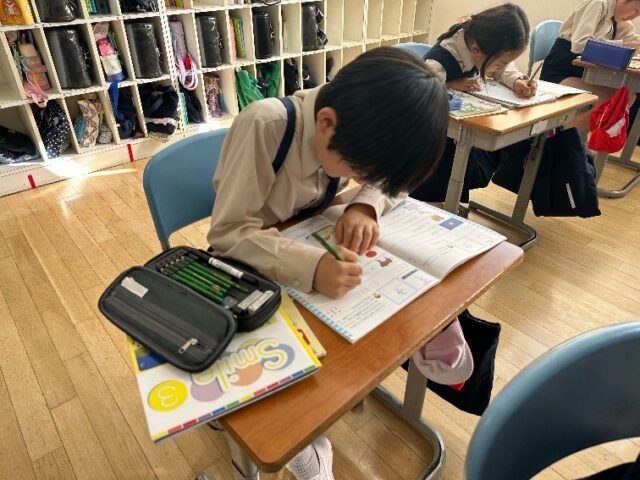

3年生の授業では、”Penmanship for Smile”というテキストを使い、アルファベットの書き方をしっかりと練習します。

テキストの音読も行い、文字と音を結び付けられるようにしています。

1学期の音楽授業の様子をご紹介します

〈マリアさまの集い 5月〉

始まりと終わりにハンドベル、劇中で聖歌隊が演奏しました。

〈聖心のミサ 6月〉

4年ぶりに、ミサで全校児童が声を合わせて聖歌を歌いました。『マリアさまの心』と『麦の賛歌』は、5、6年生がもうひとつの旋律を歌い、大合唱となりました。

音楽クラブと教員による演奏に合わせて、全員で『清い心で』を歌いました。

ミサの聖歌隊は、日本語、ラテン語、英語で聖歌を歌いました。

授業で練習できない部分は、自分たちで練習の予定を組み、朝休みに音楽室に集まって皆で練習を重ねました。最後まで、練習をよく頑張りました。

カテゴリー