今年度は、清泉で大事にしている10の価値の中の「生命」について考えています。前回は、災害からいのちを守ることについて考えました。昨日は朝の放送で、沖縄慰霊の日についてのおはなしがありましたが、今回も「戦争と生命」について考えたいと思います。

児童が考えた清泉10の価値「生命」のマスコットキャラクター

皆さんは上野動物園に行ったことがありますか。パンダがいました、ライオンやゾウを見ました、という方もいると思いますが、今から80年ほど前の戦争中の日本では、このような動物たちのいのちを薬などで処分せざるを得ないことがありました。清泉の100冊の中に「かわいそうなぞう」(金の星社)という本があります。読んだ人はいますか?あらすじをご紹介したいと思います。

80年ほど前の東京の上野動物園に3頭のゾウがいました。名前はジョン、トンキー、ワンリーといいました。その頃、アメリカとの戦争が激しくなってきました。動物園では、ライオン、トラ、ヒョウ、クマ、ダイジャなど猛獣と呼ばれる動物たちもいました。空襲で爆弾が動物園に落とされたらどうなることでしょう。檻が壊されて、恐ろしい動物たちが街に飛び出し暴れ出したら、大変なことになります。そこでライオンも、トラも、ヒョウも、クマも、ダイジャも、毒を飲ませて殺していました。そしていよいよ3頭のゾウも殺されることになったのです。

まずジョンに毒の入ったジャガイモを与えましたが、利口なジョンは長い鼻でポンポンと遠くに投げ返しました。食べませんでした。仕方なく毒薬の入った注射をしようと試みますが、ゾウの体の皮は厚くて、太い針はポキポキ折れてしまいます。結局、食べ物を1つもやらずにいますと、かわいそうに17日目に亡くなりました。

トンキーとワンリーはいつもかわいい目で心のやさしいゾウでした。なんとかいのちを助けたいと思い、動物園の人たちは仙台の動物園に送ることも考えましたが、仙台の街にも爆弾が落ちるかもしれません。ですから餌をやらずに上野動物園で殺すことにしました。ときどき見回りに行くと、よたよた立ち上がって「えさをください」と細い声を出してせがみました。

「いままで、どのぞうもじぶんのこどものようにかわいがってきたぞうがかりのひとは、ああ、かわいそうに、かわいそうに、と、おりのまえをいったりきたりしてうろうろするばかりでした。するとトンキーとワンリーは、ひょろひょろとからだをおこして、ぞうがかりのまえにすすみでたのでした。おたがいにぐったりとしたからだをせなかでもたれあって、げいとうをはじめたのです。」(本文より)

ゾウがかりの人はがまんできずに餌を運び、水を運びました。「さあ、たべろたべろ、のんでくれ、のんでおくれ。」とゾウの足に抱きすがりました。ゾウに餌をあげてはいけないですし、水を飲ませてはならないのです。けれどもこうして1日でも長く生かしておけば、戦争も終わり、ゾウも助かるかもしれないと、どの人も心の中で、神様にお願いをしていました。

とうとうトンキーもワンリーもついに動けなくなり亡くなりました。ゾウがかりの人は、「ぞうがしんだあ。ぞうがしんだあ。」と声をあげて泣き出しました。その頭の上を、またも爆弾を積んだ敵の飛行機がごうごうと東京の空に攻め寄せてきました。「せんそうをやめろ。せんそうをやめてくれえ。やめてくれえ。」とゾウにだきついたまま、こぶしをふりあげて叫びました。

あとで調べますと、大きなゾウの胃袋にはひとしずくの水さえ、入っていませんでした。

というお話です。

人のいのちが脅かされる戦争は、動物たちのいのちをも巻き込んでしまいます。動物たちを我が子のようにお世話していた飼育員の方のことを考えますと、胸が張り裂けそうです。

前教皇のフランシスコ教皇様は、アフリカのナイジェリアの9歳の男の子の「どうしたら世界中の問題を解決できますか?」という質問に、このように答えています。

「わたしたちは、よい心を持った人たちが、戦争は悪いものだと自由に話すことができるように助けなければなりません。~中略~ 戦争の本当の理由は、自分さえよければいいというわがままな心と欲深さなのです。~中略~ 残念ながら、争いをなくす「魔法のつえ」はありません。戦争に勝つためのいちばんよい方法は、戦争を始めないことだということを、人びとにわからせなければなりません。簡単でないのはわかっています。でも、やってみます。あなたもやってみてください。」

この言葉通り、フランシスコ教皇様は平和の実現のために、生涯、力を尽くされました。新しい教皇、レオ14世も「あなたがたに平和があるように。対話と出会いを通じ、橋を架けましょう。」「世界のリーダーたちに訴える、二度と戦争を起こしてはならない」と強くメッセージを出されています。

未来は、皆さんが作り上げていきます。すべてのいのちを守るため、平和の種を蒔く人として歩んでいかれますように、たくさんのことを知り、考え、対話し、学んでいきましょう。

参考文献

「かわいそうなぞう」金の星社 土家由岐雄著

「フランシスコ教皇さまへ」ドンボスコ社 フランシスコ教皇片柳弘史訳

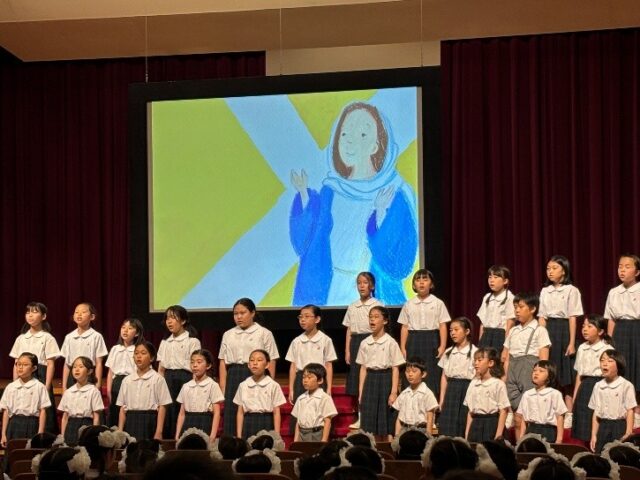

5月は聖母月。マリアさまの月でした。一人ひとりがマリアさまのことを思いながら、1か月間過ごしました。5月28日に行われたマリア様の集いは、4年生が企画・運営を行い、「マリア様はどんな方なのか」「私にとってのマリア様とは」という問いと向き合い、感じたことをマリア様の集いで伝えました。

5月は聖母月。マリアさまの月でした。一人ひとりがマリアさまのことを思いながら、1か月間過ごしました。5月28日に行われたマリア様の集いは、4年生が企画・運営を行い、「マリア様はどんな方なのか」「私にとってのマリア様とは」という問いと向き合い、感じたことをマリア様の集いで伝えました。