復活祭に向けて

2月18日は、灰の水曜日でした。この日が四旬節(レント)の始まりの日。

今年は4月5日が復活祭ですから、その日までの約40日間、復活祭(イースター)を迎える準備をしましょう。私たちの心を改め、お祈りを大切にし、神さまに心を近づけたいと思います。

教皇様レオ14世は、四旬節メッセージを出されました。その中から皆さんにもできることをお話します。

1つめ「み言葉に耳を傾けること

2つめ「隣人を攻撃しない、傷つける言葉を控えること」です。

1つめの「み言葉」とは聖書の言葉のことです。

神さまからのメッセージに心を傾けてまいりましょう。清泉小学校の2月の聖句は「あなた方の中で偉くなりたい者は、皆に仕える者になりなさい。」ですね。偉くなるってどういうことでしょうか。皆に仕える者ってどういう人でしょうか。

私たちは神さまに倣いたいと願っています。「神さまの目に偉い人であるように、お友だちの幸せのために働くことができる人になりなさい。」というメッセージです。先日あった、宗教委員さんの聖句の説明を振り返ってみるのもよいでしょう。み言葉に耳を傾け、心を神さまに向けましょう。

2つめは、人の嫌がることをしない、悪口は言わない、優しい心を差し出しましょう、ということです。心の傷は目には見えないからこそ、気を付けなければなりません。自分がしてほしいことをお友だちにしましょう。お友だちに冷たい態度や言葉を出していませんか。振り返ってみてください。冷たい心を出すと、冷たい心が返ってきます。もし周りで見かけたら、見過ごさないこともとても大切です。温かい心を差し出すと、温かい心が返ってきます。

教皇様はメッセージの最後に、愛の文明を築くことに役立つよう、進んで努力しましょう、とおっしゃっています。皆さんの周りから始めましょう。近くの人から温かさを広げましょう。

挨拶を自分からしていますか。復活祭に向けて、一人ひとり心の準備と実践をしてまいりましょう。

清泉で大切にしている10の価値「生命」についてお話しするのも、今日が最終回となりました。

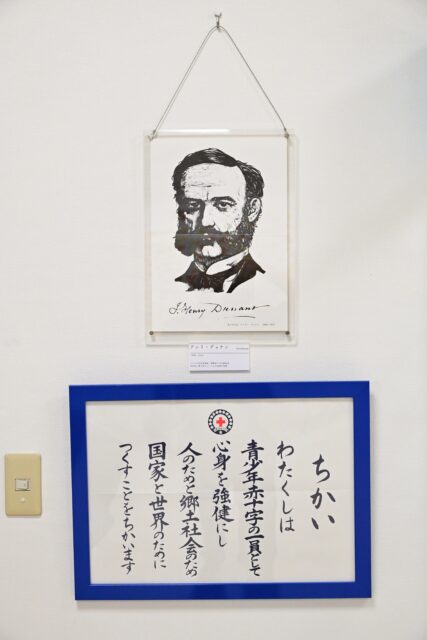

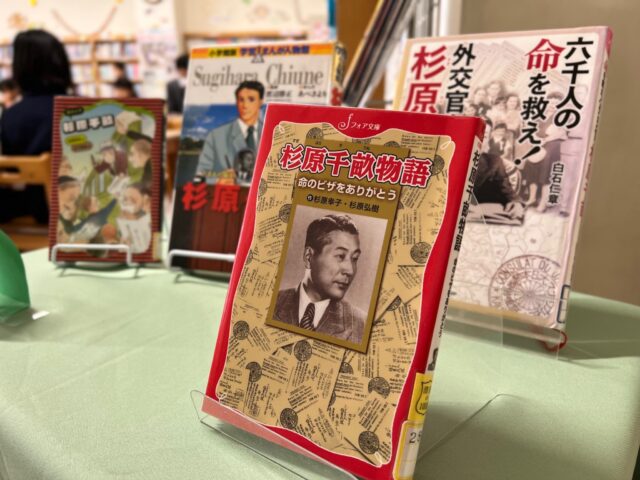

2学期から、神さまの目に偉い人=偉人の方のお話をしてきました。マザーテレサ、コルベ神父、杉原千畝、アンリー・デュナン、どの方も他者の幸せのために働かれ、他者のいのちを大切にされました。人種、宗教を超えて、その人そのものであるいのちを救うために、働かれたのです。2月の聖句「あなた方の中で偉くなりたい者は、皆に仕える者になりなさい。」そのみ言葉そのものを実行されました。人々を強い意思で導きながら、人々の一番困難なつらいことに寄り添い、人々のために尽くしました。

聖ラファエラ・マリア様のお父様もそのような方でした。ペドロ・アバドの村長さんでしたが、貧しい人たちのために富と力を用いた方でした。悪性のコレラが流行った時は、コルドバの人口の2/3が犠牲になるほどでしたが、村から逃げることなく、村に残り病気になった人々を見舞い、励まし、その方々に薬を自ら買って届けたそうです。とうとうお父様もコレラに感染して47歳で亡くなられました。その後お母様も、お父様の想いを次いで、貧しい方々に寛大な心を表されたそうです。

そんなご両親のもとに育ったラファエラ・マリア様の言葉です。

「神の愛はすべてのものにおよびます。わたしたちはみな、神の子どもなのです。」

一人ひとりが神さまから愛され、生まれてきました。自分の大事ないのち、そしてお友だちの大事ないのちを守り、尊重し、平和を築く人となりますように、願っています。

長い夏休みをできるだけ快適に過ごせるようにと、夏休み直前に放牧場を広げていただいたのですが、放牧場のくぼ地をトイレとしてしまい、臭いと処理が大変になってしまいました。牧場の方にご相談して、汚れた土をできるだけ取り除いて土を入れかえ、消毒後にウッドチップを蒔くことにしました。子ども達の努力もあり、トイレ問題も解決しました。

長い夏休みをできるだけ快適に過ごせるようにと、夏休み直前に放牧場を広げていただいたのですが、放牧場のくぼ地をトイレとしてしまい、臭いと処理が大変になってしまいました。牧場の方にご相談して、汚れた土をできるだけ取り除いて土を入れかえ、消毒後にウッドチップを蒔くことにしました。子ども達の努力もあり、トイレ問題も解決しました。

「イエス様が生まれる イエス様が生まれる 世の暗闇を照らす光」

「イエス様が生まれる イエス様が生まれる 世の暗闇を照らす光」