3年生 教科×総合学習「鎌倉調べ」

清泉小学校では、教科と総合学習を絡め、教科横断型の授業を展開しています。2学期に行った3年生の教科×総合「鎌倉調べ」の活動を2つご紹介します。

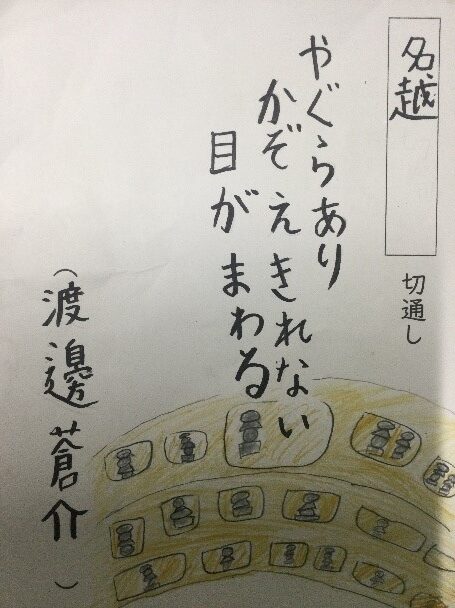

1つ目は若宮大路にある段葛の「長さ調べ」。算数「長さ(メジャー)」×総合の実践です。二の鳥居と三の鳥居の柱の太さと幅や、段葛の道の長さと幅を、20mメジャーを使い測りました。長いメジャーをお友だちと協力して、ぴんと真っすぐに伸ばしたり、0mに印をつけて繰り返し測ったり、何度測ったか正の字で数えました。

段葛は源頼朝が妻の北条政子の安産祈願のために造ったことや、一昔前までは一の鳥居から始まっていたこと、だんだんと道幅が狭くなり遠近法で参道が長く見えるように設計されていることなどを、算数の勉強をしながら学びました。

2つ目は小町通りや若宮大路にあるお店にインタビューを行う「鎌倉の町調べ」。社会×総合です。グループごとに3つのお店を訪問し、それぞれのお店のこだわりや歴史について取材を行いました。普段買い物をするだけでは気づかないお店の方の想いやこだわり・心遣いに触れ、子どもたちは驚きとともに尊敬の気持ちを抱いたようです。鎌倉という観光地ならではのお話もあり、また試食をさせてくださったり厨房を見学させてくださったりと、それも特別な思い出となったようです。学校に戻ると取材を元にした新聞作りにも取り組みました。

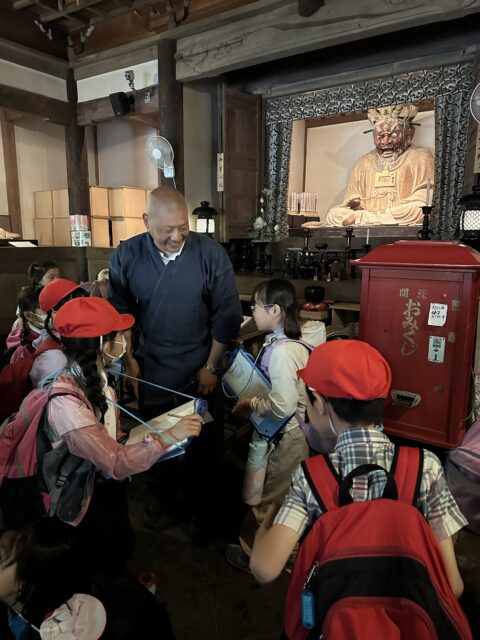

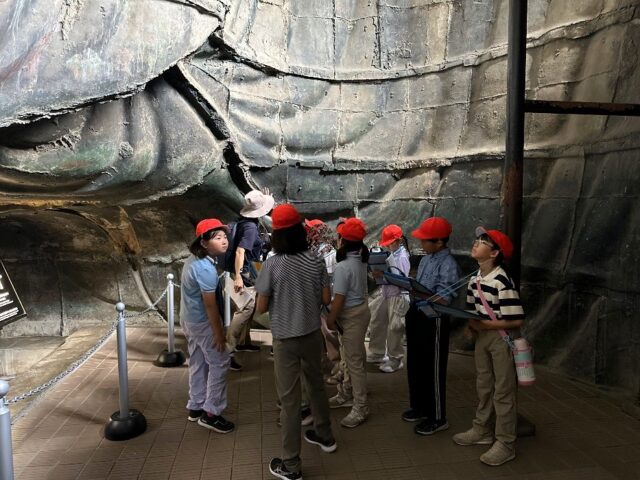

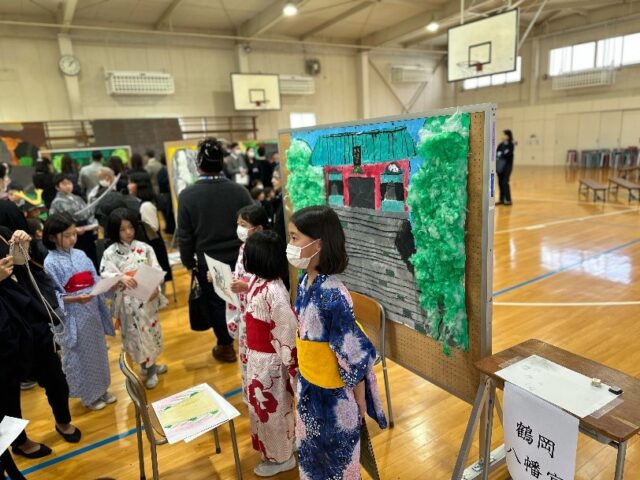

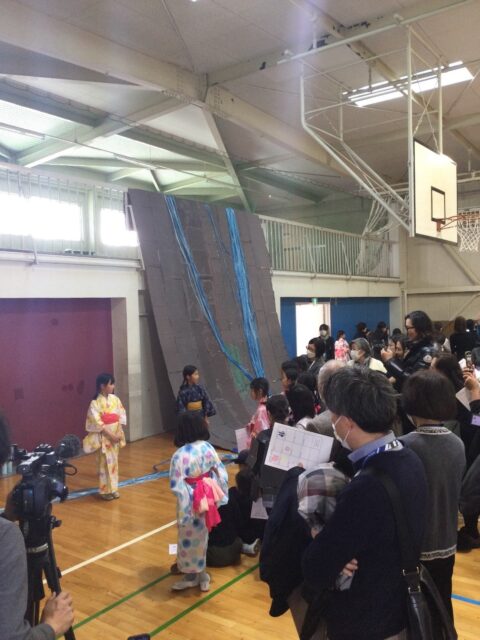

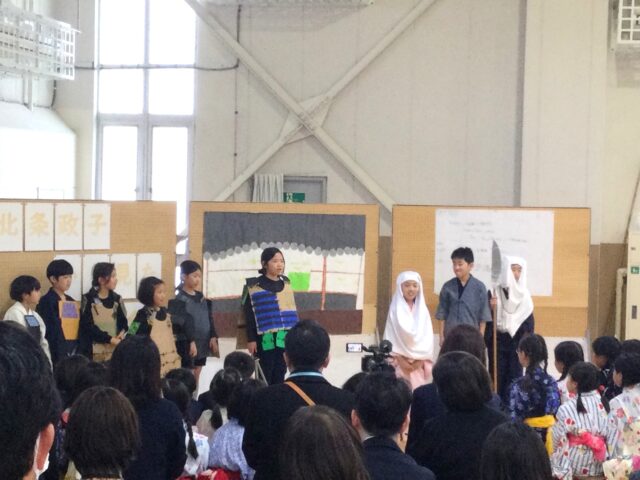

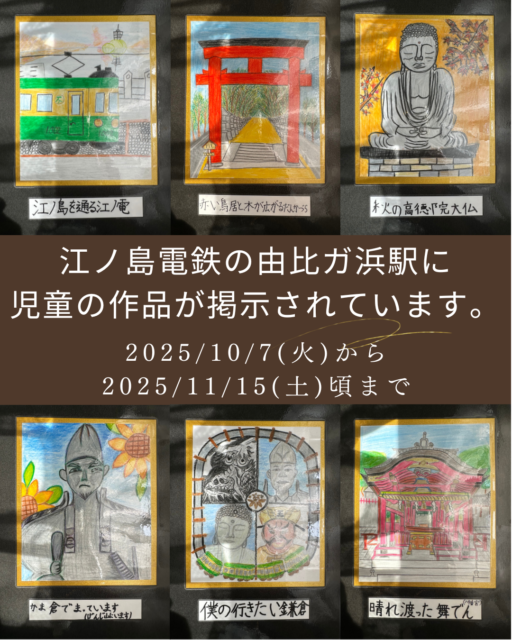

清泉小学校は鎌倉にあり、源頼朝の御所の跡地に建っています。3年生ではその立地を活かし、総合学習の一環として、「鎌倉博士になろう!」を合言葉に、学校周辺にあるお寺や神社に足を運び、1年間かけて鎌倉について学びます。机上の勉強だけでなく、実際に観て・聴いて・触って、五感を全て使って鎌倉時代に生きた先人に想いを馳せ、これからの鎌倉を考える学びです。

清泉小学校は鎌倉にあり、源頼朝の御所の跡地に建っています。3年生ではその立地を活かし、総合学習の一環として、「鎌倉博士になろう!」を合言葉に、学校周辺にあるお寺や神社に足を運び、1年間かけて鎌倉について学びます。机上の勉強だけでなく、実際に観て・聴いて・触って、五感を全て使って鎌倉時代に生きた先人に想いを馳せ、これからの鎌倉を考える学びです。