理科の授業の様子をご紹介します

6年生は「体のつくりとはたらき」という学習を行っています。今日の理科の授業では、ご飯をよくかむことで、なぜ消化しやすくなるのかについて掘り下げてみました。

よくかむことで、だ液が出ます。このだ液に秘密があるようです。とはいえ、コロナの影響もあって、実験でだ液を使うことに抵抗がある子どもは多く、無理強いはできません。そこで、だ液については教員の演示実験とし、代わりになるものを考えさせました。

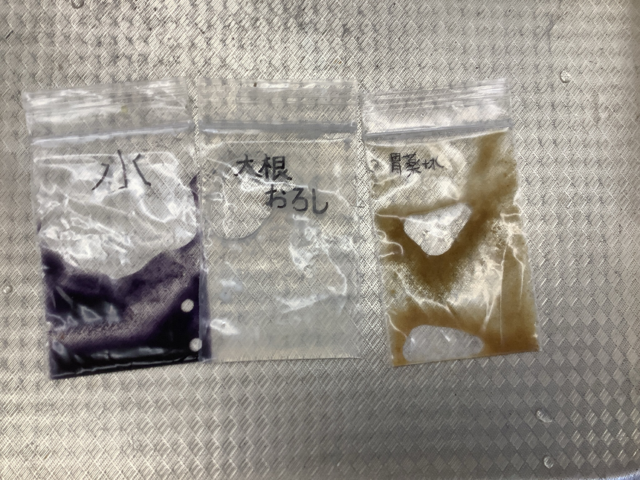

お父さんが飲む胃薬や、焼肉につける大根おろしなどが代わりになりそうです。ご飯粒とよく混ぜ、ご飯に含まれているデンプンがどうなったか、ヨウ素液で確かめます。

青紫色に変化すれば、デンプンが残っていることになりますが、結果は一目瞭然。大根おろしや胃薬の効果でデンプンがヨウ素デンプン反応を起こさないものに変化したと考えられます。

だ液にも同様のはたらきがあるので、胃薬や大根おろしを使わずとも、「よくかんで食べる」ということが、どれだけ消化に良いか、よく分かる授業になりました。

4年生は「とじこめた空気や水」という学習を行っています。

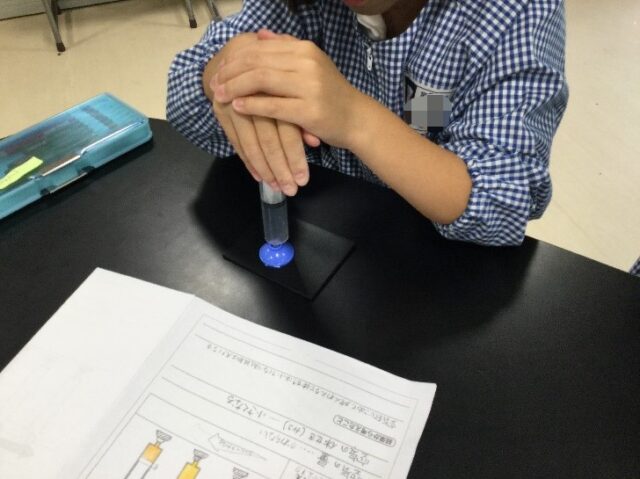

空気を注射器に閉じ込めて、ピストンを押すと、中の空気をおしちぢめることができます。

ところが、水を注射器に閉じ込めてピストンを押すと、ピストンはびくともせず、おしちぢめることができないのです。

水泳を習っている子どもに聞くと、飛び込みの際に胸やお腹を水面に打ちつけると非常に痛くて、水は「かたい」ということを経験として教えてくれます。

こうして、空気と水、気体と液体の違いを学ぶことができました。