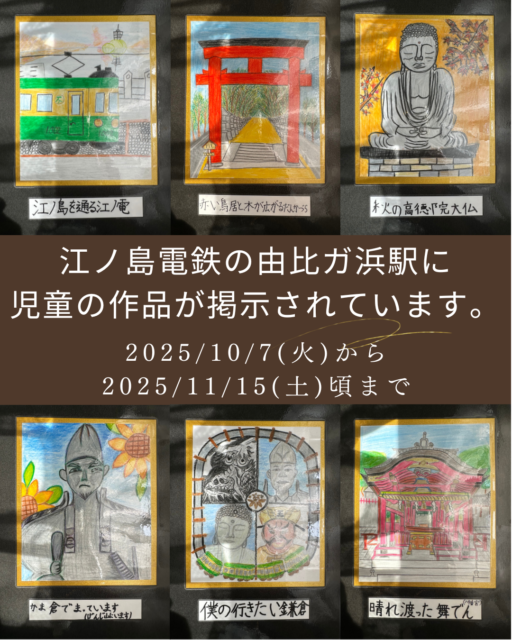

美術の授業の様子

9月から10月にかけてポーリングアートで二作品を作りました。

一つはキャンバスボードに三色のアクリル絵の具を垂らして作品を作りました。こんな感じになったらいいなと想像をしながら絵の具を混ぜ、垂らし乾かしましたが、液体糊とうまく混ざらなかったり、ダマが残ってしまったりでなかなか難しい作業だったようです。乾かす時にも斜めに傾いてしまい絵の具が流れてしまったという人もいました。子ども達は出来上がった作品を見て、「絵の具がうまく混ざらなくてダマになってしまったところがあったけれど、それも味わいとなって気に入った作品になった。」「僕がまるで海の中にいるような絵画になりました。青から淡い青をグラデーションにしたことがポイントです。」「乾かす時に斜めになっていたのかわかりませんが、それがかえって海っぽくて好きな作品になりました。」とそれぞれ作品作りを楽しみ、出来上がった自分だけの作品に満足する様子があちこちで見られました。

もう一つは、ロザリオ作りです。まず、ポーリングアート用に作った絵の具に1人一粒の発泡スチロール球をくぐらせ乾燥させました。その一粒をロザリオの珠に見立ててつなげていきます。細いテグスに珠と小さなウッドビーズを丁寧に通していきます。

81期のみんなのロザリオはどんなふうになるかな、美術の授業中、静かにそして穏やかな雰囲気でこの作業が続きました。

カトリック教会では10月をロザリオの月と呼びます。

81期一人ひとりの心のこもった珠を、順番につないで大きな大きなロザリオが完成しました。ロザリオの月、小さな祈りの珠がつながって、心のこもった深い祈りになっていったら、と思います。