周りの方のために自分ができること

今日は「節分」。鬼は外、福は内、と豆をまいて無病息災を願いますが、「節分」には漢字で分かるように「季節を分ける」という意味もあります。暦の上では季節の変わり目で、明日は立春。少しずつ春の訪れを感じられることでしょう。

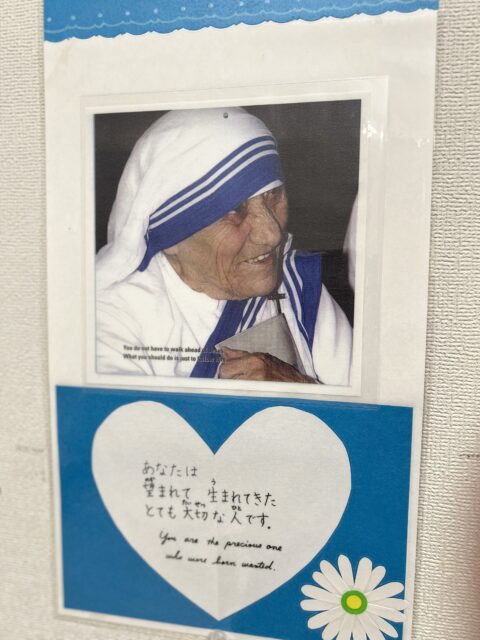

清泉小学校は青少年赤十字に加盟しており、青少年赤十字の一員です。昨年は、防災についてスタッフの方にお話をいただきました。夏休みには5・6年生の4名が青少年赤十字のリーダー研修に参加して、9月にこの朝礼で発表してくれました。

赤十字マークを見たことはありますか?病院や献血バスに赤十字マークがついていることがあります。赤十字の方々は東日本大震災やウクライナの人道危機で救援物資を送ったり、紛争地域での救援活動を行ったりしています。それでは赤十字は、いったい誰がつくったのでしょうか。

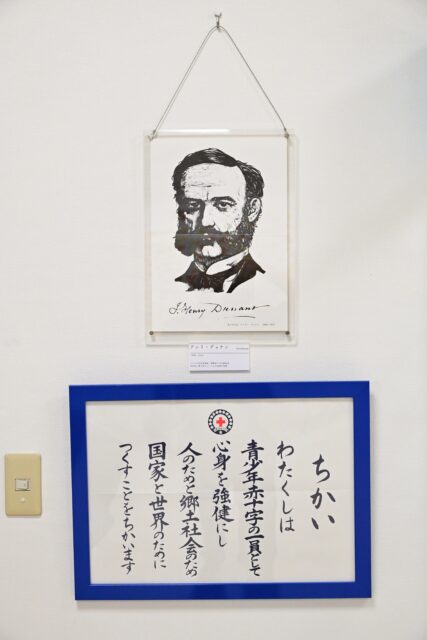

今朝は、赤十字をつくったアンリー・デュナンについてお話をします。アンリー・デュナンを知っていますか。

赤十字の父と呼ばれるアンリー・デュナンは、およそ200年前の1828年、とても裕福な家庭に生まれました。お父様もお母様も愛情豊かで、周りの方を大切にする人でした。たくさんの愛を注がれてデュナンは育ちます。上流階級であったにもかかわらず、お母様は下町の汚い裏通りに住む病気の人を元気づけたり、貧しい人々のお手伝いをしたりしていました。デュナンも幼いころからお母様と一緒に貧しい人のところに行って、お手伝いをしていました。また、聖書とお祈りも大切にしていたそうです。これらの話は、聖ラファエラ・マリア様の幼少期と似ていますね。

大人になったデュナンは、アフリカ北部のアルジェリアに小麦の農場と製粉会社をつくります。小麦を育てるためには水が必要でしたが、水を使うためにはフランスに願い出なければなりませんでした。(そのころアルジェリアはフランス領だったため)でも、なかなか許可が下りません。そこでデュナンは、イタリア北部の戦場にいるフランスの皇帝、ナポレオン三世に会いに行きました。

イタリア北部では、ソルフェリーノの戦い(フランス・サルディーニャ連合軍対オーストリア軍)があり、多くのけがを負った兵士たちが教会に運ばれていました。そこにまさにデュナンの馬車が通りかかったのです。デュナンは恐ろしい光景を見ました。多くの負傷兵が所狭しと横たわっていたのです。まだいのちがある者、息絶えた者・・・そのむごたらしさにデュナンはすぐに重症者には励ましを、死にかけている人にはそばで寄り添う、などの手伝いを始めました。しかし薬、包帯、人手などなにもかもが足りません。町の人に協力を得るために「救護に役立ちそうなものがあったら分けていただけませんか。」とお願いしてまわり、何とか町の人にも協力をしてもらいました。

そんなとき、「あんた。何をしているんだ。それは敵の兵隊だ。助けなくていい。」という声がしました。

それに対しデュナンは「やめなさい。傷ついた者に敵も味方もありません。人類はみな兄弟です。」と声を上げました。

「人類はみな兄弟」を合言葉に声をかけあい、どの負傷者に対しても国籍に関係なく、同じように手厚く世話をしました。デュナンとともに自由意思で参加した人たちは、負傷兵はもはや兵士ではなく一人の人間として等しく扱わなければならないという、のちの赤十字の基本原則を実践していったのです。それは良きサマリア人のようでした。

三日三晩、寝る間を惜しんで救護にあたったデュナンは、フランスの陣地にいるナポレオン三世のところに向かいました。小麦を育てるために水を使わせてほしいとお願いをしに行くはずでしたが、皇帝のお付きの人に願ったことは、「負傷兵は悲惨な状況にあります。フランス軍の捕虜になっているオーストリア軍の医者をすぐに解放してください。」ということでした。いのちを救うために一人でも多くの医者が欲しいと願い、本来話したかったアルジェリアの小麦のための水のお願いはしなかったそうです。製粉工場よりも負傷兵のいのちを優先したのです。結局デュナンの会社は倒産しました。しかしながら、デュナンはやるべきことを見つけたことになります。

戦争が終わり、デュナンはスイス・ジュネーブに戻って「ソルフェリーノの思い出」という本を書きました。「戦争を起こしてはなりません。どうしてもそれができないなら、敵味方の区別なく助ける団体をつくるべきです。」と世の中に訴えたのです。そしてジュネーブ条約が成立しました。それは、たとえ戦争がおきても、赤十字マークのついている施設や人を絶対に攻撃してはいけない、という決まりのことです。その37年後、デュナンは第1回ノーベル平和賞を受賞しました。

赤十字のマークはスイスの国旗の色を逆にしたものです。スイスの国旗は赤地に白い十字ですが、赤十字マークは白地に赤色の十字です。日本での赤十字は、1877年の西南戦争のとき佐野常民が設立した「博愛社」が原点です。清泉小学校の卒業生、近衛忠輝さんは日本赤十字社の名誉社長でいらっしゃいます。

最後に赤十字の基本原則は7つ「人道公平中立独立奉仕単一世界性」。人道が一番の基本です。「どんな状況でも人間の苦しみをやわらげ、生命と健康を守るやさしさ、思いやりをもつ。」ことです。

これからも青少年赤十字の一員として、生命の尊重のため、周りの方の幸せのために自分ができることを考えてまいりましょう。清泉小学校の「お友だちを大切に」の精神と重なります。

参考文献

「赤十字の父アンリー・デュナン」春風社

「青少年赤十字のひみつ」学研