~本物に触れて考える~

「鎌倉彫博士になって、作品の魅力を発信してみよう!」

清泉小学校のある鎌倉には、「鎌倉彫」という伝統工芸品があります。2学期に行った国語「未来へつなぐ工芸品」の作者の思いを深め、社会科の伝統工芸品の学びを広げるために、鎌倉彫資料館の学芸員の方を講師にお招きし、出前授業を行っていただきました。

鎌倉彫の歴史や作り方などを教えていただき、実際に作品を観て、触って「気付いたこと」「感じたこと」「疑問に思ったこと」をキャプションにまとめました。

実物(レプリカ)を実際に触れることで、彫りの深さや細かさ、側面や裏面にも彫りがあり丁寧に仕上げられていること、年月を経て塗ってある漆が出す奥深い色などを体感することができました。子どもたちが考えたキャプションは、“鎌倉彫資料館”に展示していただきます。

また、2月には彫刻刀を使い、鎌倉彫体験も行います。子どもたちが鎌倉彫の魅力をさらに感じ、鎌倉をより好きに・誇りに思い、伝統を大切にする心が育ってくれたらと願っています。

「和紙について学ぼう~伝統工芸品を守るために、私たちにできることは~」

さらに、伝統工芸品の一つである「和紙」に注目し、様々な和紙に触れる活動もしました。色鮮やかなものから素朴な色のもの、柄入りのもの、楮の繊維質がわかるものまで、見ているだけでも楽しくなります。また、実際に触ってみると、産地や用途によっても質感が変わることがわかりました。

和紙が日本の文化として欠かすことのできないものである一方で、日本では和紙の主な原料の生産量も激減しており、和紙作りの担い手不足が深刻化していることも調べていく中で学びました。このままでは文化が衰退、そして無くなってしまう危機にさらされていることを知り、自分たちにできることはないかを探し、活動を続けています。

今後は、和紙職人の方をお招きして、紙漉き体験を行ったり、お話を伺ったりする予定です。

子どもたちが、伝統を “いつの世までも” 受け継いでいくために、自分たちにできることがないかを考え、和紙の持つ魅力を伝えていく一人となれるように、学びを深めてまいります。

和紙の原料「楮(こうぞ)」を使って

「野菜を使った紙作り」

伝統工芸品について学び、他にも日本和紙があることも知った子ども達。並行して総合学習でSDGsについても学び、ごみ問題、フードロス問題などについても考えていく中で、野菜を使った紙があることを知りました。和紙の原料となる楮の生産も減ってきていることから、どちらの問題も斬新なアイディアで解決しようと野菜の繊維を混ぜて紙を作る実例を見つけました。そこで、自分たちも野菜くずの再利用として、楮と混ぜて紙作りを試してみることにしました。

この日はちょうど自然教室でキャベツの収穫をし、通常はキャベツの外側の葉は捨ててしまう(土に戻す)のですが、それを使うことにしました。また、家で出た野菜くずを使った紙作りもしました。

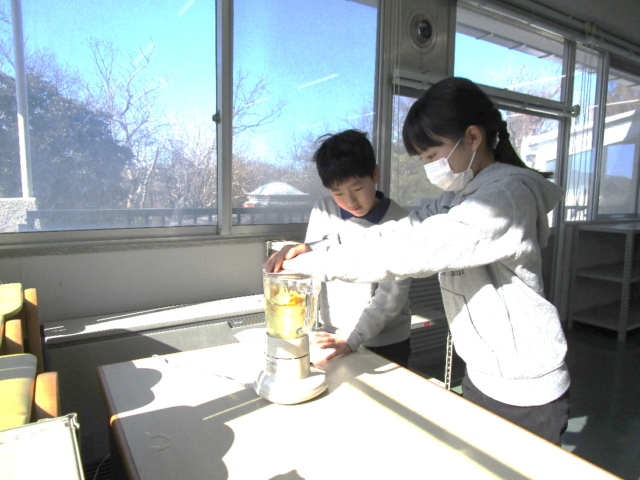

様々な野菜をミキサーで細かくし、楮としっかり混ぜて、「ためすき」をしました。持参した野菜は、レモンの皮・みかんの皮・グレープフルーツの皮・ニンジンの皮・たまねぎの皮・ブロッコリーの葉や茎・白菜の芯・大根の葉っぱなど。思い思いの型に流し込み、水がぬけるのを待ちます。どのような紙ができるのか、乾くのを楽しみにしています。