終業式

今日で、1年で1番長い学期、2学期が終わります。

2学期の始業式で、皆さんに

「2学期は自分の力を発揮するときです。やらなくてはならないことには誠実に、これをすると周りの方が喜んでいただけると気づいたときは自らすすんで、積極的にやっていきましょう。神さまからいただいた力を惜しまずに使っていきましょう。」とお話をしました。

今振り返ってみていかがでしょうか。いろんなことがありましたね。9月とはちがう皆さんがここにいます。心も体も大きく成長しました。

1年生は合宿が初めてでしたね。お友だちといっしょにどきどきわくわくしながら、長い時間を過ごした時間は楽しかったことでしょう。

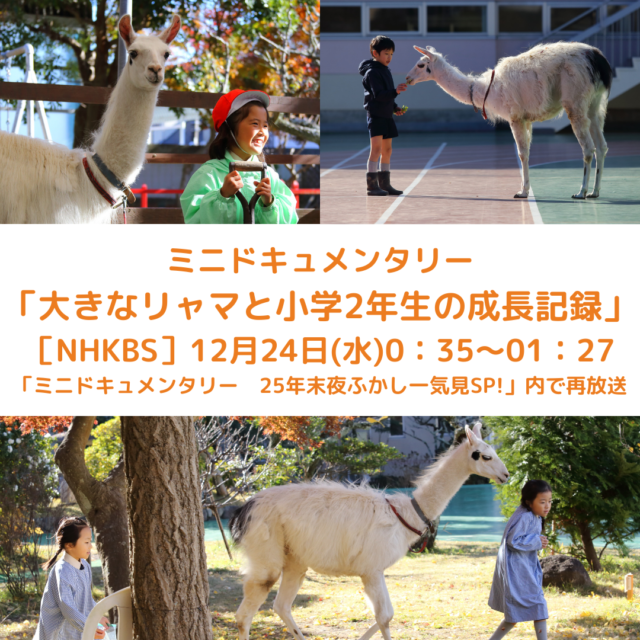

2年生は、お世話をしているハニー君と、さらに多くの時間を過ごして、ハニー君のことをよく知ったことでしょう。

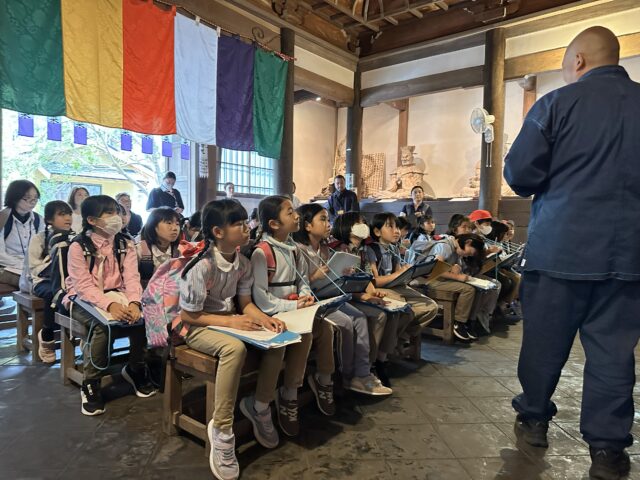

3年生は鎌倉調べを続けることで、鎌倉への想いが深くなったことでしょう。

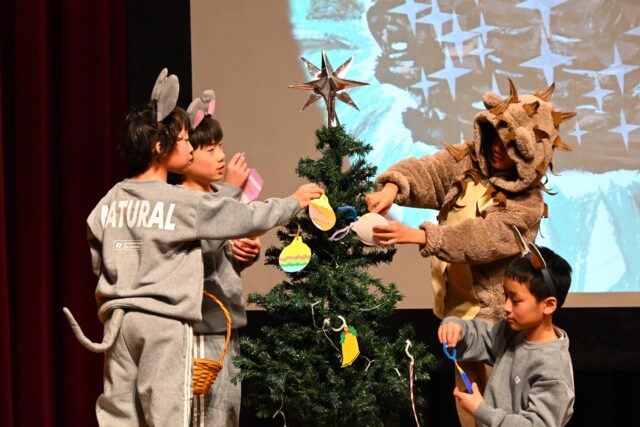

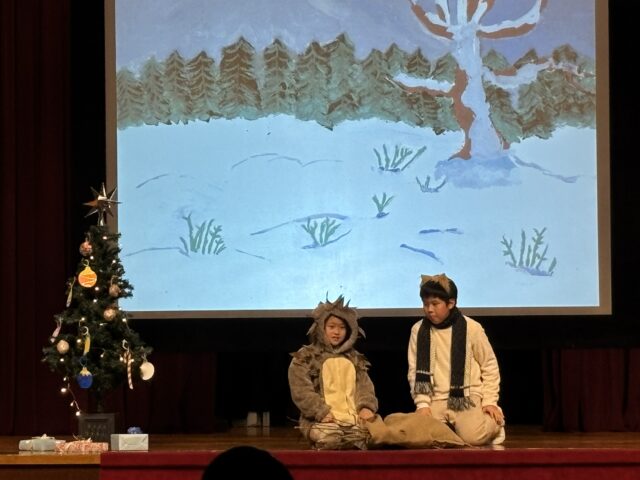

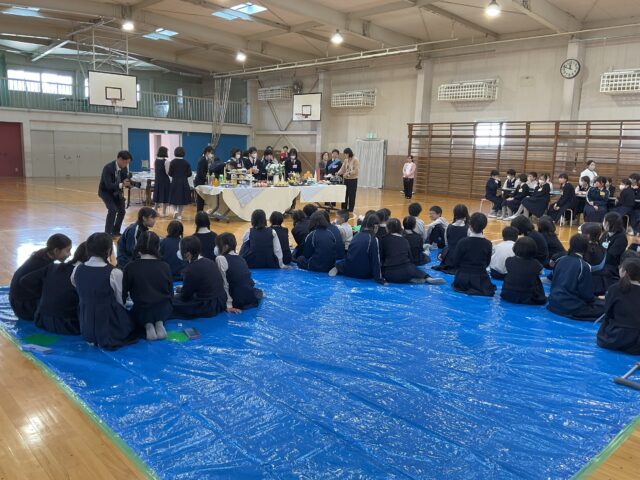

4年生が主催したクリスマスの集いでは、クリスマスの温かさが伝わってきました。一人ひとりが輝いていました。ありがとうございました。

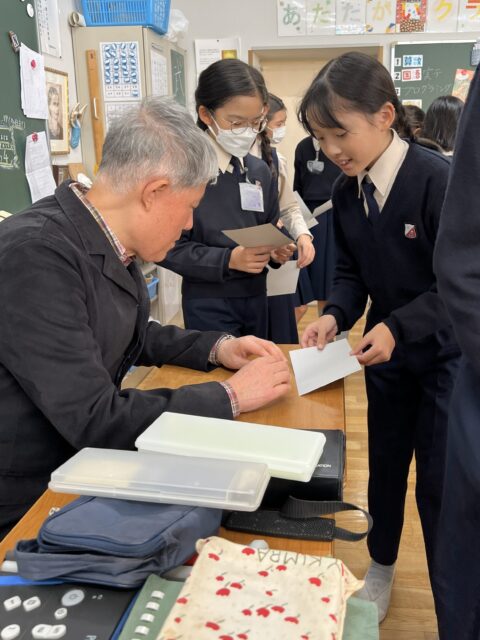

5年生は総合学習で、それぞれのクラスが「戦争と平和」「福祉」について深く考えました。多くの学びがありましたね。

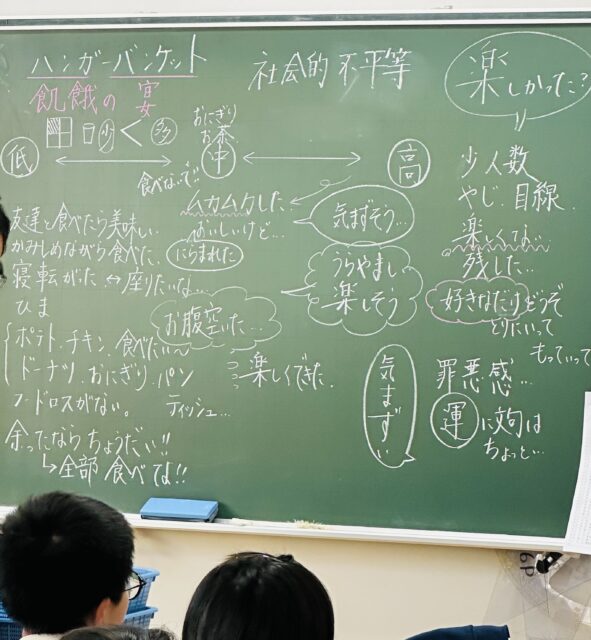

6年生は、ハンガーバンケットが貴重な体験であったことでしょう。世界のもうひとりのお友だちのことを考えるよい体験でした。どうしたら困っている方々に寄り添うことができるか、みんなで考え合ったことを、忘れないでくださいね。

そして清泉小学校の皆で共に過ごした秋の集いは、心に深く刻まれたことでしょう。精一杯の力を出し切った結果が、赤組青組の同点につながりました。皆さんの姿は、見ている人たちの心を動かしました。すてきな秋の1日でした。

このように2学期を振り返ってみると、達成感でいっぱいの人が多いことでしょう。よくがんばりました。

さて、もうすぐクリスマスを迎えます。プレゼント、ケーキ、イルミネーションと街はにぎやかです。イエス様がお生まれになったことをお祝いするメッセージは街にはありませんが、なんだか心がうきうき温かい気持ちに周りの方々もなっていると思います。本当のクリスマスの意味が分からなくてもクリスマスを日本では味わっています。しかし、皆さんは本当のクリスマスのことを知っていますね。ベツレヘムで宿に泊まれず、家畜小屋でイエス様はお生まれになります。マリア様とヨセフ様のそばで飼い葉おけに寝かされたイエス様の誕生を、羊飼いたちや星の光を頼りにやってきた博士たちが心から喜びお祝いします。世界で最初のクリスマスは、小さい小さいクリスマスでした。神さまは人としてイエス様を私たちにプレゼントしてくださいました。一人ひとりを愛で包んでくださる神様に感謝して、このクリスマスをお祝いいたしましょう。

冬休みは、久しぶりにお会いする親戚の方もいらっしゃると思います。どのように接しますか?笑顔で、温かい挨拶を心がけ、冬休みも「お友だちを大切に」しながら過ごしましょう。

生活リズムを崩さず、よいお休みを過ごしてください。皆様のためにお祈りしています。

2026年1月8日に、元気にまたお会いしましょう。