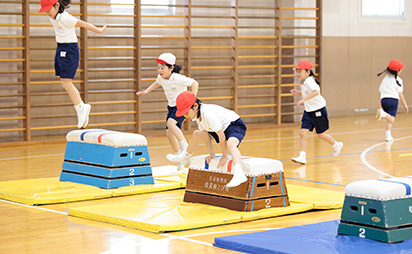

学校生活

清泉小学校の1日

「おはようございます!」明るく元気な声が、さわやかな鎌倉の朝に響きます。

活発な子どもたちの身体と心の活動に合わせ、見て、考えて、祈る。

それが清泉小学校の生活です。

「祈り」は生活の一部分

清泉小学校では、始業前の朝礼、昼食前、昼食後、下校前に必ず祈りを捧げます。

清泉小の子どもたちにとって「祈り」は、欠かすことのできない大切な習慣になっています。

きめ細やかに一人ひとりの成長を見守リます

各学年をクラス担任と複数の副担任が担当。3階建ての校舎の1階には1·2年生の教室があります。教室の外には人工芝が敷かれた中庭があり、休み時間には仲良く遊ぶ姿が見られます。職員室や図書室、体育館へつながる通路がある2階には、学校生活をリードしていく5·6年生の教室があります。休み時間は校庭や森で元気に過ごしたり、図書室で静かに過ごしたり、教員と会話したりする等の姿が見られます。3階には3·4年生の教室があります。休み時間になるとコーティングされた屋上で元気に遊ぶ姿を見ることがてきます。

チャイムのならない学校です

子どもたちが自分で考えて判断し、自分で行動できるようになってほしいという願いから、1984年(昭和59年)よリ授業間のチャイムをなくしました。このことにより、子どもたちの自主性が芽生えるとともに、時間割の時間帯にとらわれず、その時の子どもたちの興味関心に基づいて授業を行うことがてきるようになりました。

-

8:20

登校

4年生までは鎌倉駅からスクールバスで登校します

朝の支度・朝休み

支度が終わるとお友だちと一緒に元気に遊びます

朝のお祈り

一日は、お祈りと聖歌から始まります

-

10:20

1・2時間目

-

12:15

3・4時間目

-

13:10

昼食・昼休み

-

14:50

5-6 時間目

-

15:15

掃除

最終下校

鎌倉駅まで1~4年生はスクールバスで下校します

学年ごとの過ごしかた

1年生

1年生の授業は専科制である体育・音楽・宗教・英語以外の教科は『いずみ』として担任が指導します。また、入学してすぐの1ヵ月間は、清泉兄弟姉妹の6年生に手伝ってもらいながら、基本的な学校生活の決まりについて学び、清泉の子どもとしての基礎を養っていきます。また、公共の場での約束についても学んでいきます。清泉小学校では、国語、社会、算数等の各教科を学習する以前に、先ず読む、書く、聞く、話す、計算する、等の力を身につけることを重視しています。文を読んだり、字を書いたりできなくては、いかなる学習も成立しません。また、物事を理解するには、正確に話を聞き、まとまった話し方ができなければ他への説明もできないからです。1年生では、基礎的な学習を重視して指導していきます。

2年生

2年生になると学校にもすっかり慣れ、休み時間に体育館などでも遊べるようになり、行動範囲が広がっていきます。1年生の教室が同じ階にあるので1年生のことも気になるようで、1年生を色々お世話したい、教えてあげたいと考えるようになります。そこで、2年生では、学校探検で1年生に学校内を案内するという大きな役目を担います。1年生のために準備を進め、当日は1年生のために気を遣いながら案内し、お兄さん、お姉さんらしさを意識し、周囲との関わりを広げていきます。

3年生

3年生になると理科の授業が始まります。教室が3階になるため屋上が近くなり、休み時間は屋上で遊ぶことができます。屋上には、ドッジボールコートやラダー(梯子)の線が書かれているため、それを使って遊ぶことができます。3年生は、自分の気持ちや感情をストレートに出してくる時期です。お友だちとぶつかりながらも、たくさん話し合い、一つひとつ乗り越えていくことで、人間関係を学び、周囲の人の気持ちを考えられるようになっていきます。さらに、3年生で行う鎌倉調べは、頭・心・身体を大きく使って取り組むことのできる学習活動です。皆で夢中になって取り組み、力を合わせてやり遂げる経験を積み、集団の中で自分には何ができるのかを考えることで、人としてさらに成長していくことができます。

4年生

宗教、音楽、体育、英語、理科のほかに、美術の授業も加わります。

自分自身についてや周りの人との関係を考えられるようになり、もうすぐ高学年になるという意識を持ちながら毎日を過ごします。また、5月の「マリア様の集い」と12月の「クリスマスの集い」を企画運営することにより、大切なことを多くの人に伝える経験をし、視野も心も大きく広がります。

5年生

6年生と協力し学校生活全体を支え、上級生になったという意識を強く抱きながら毎日を過ごします。5月に行われる「学校の日」の企画運営を担当することにより、学校の歴史や清泉の創設者、聖ラファエラ・マリアのことをより理解し、自分のことだけではなく他の人たちのために尽くす清泉の子どもとしての自覚を身につけます。また、長野県で行われる宿泊行事の「山の学校」では日常をはなれ、心身をきたえ、自分を見つめなおす時間を持ちます。クラブ活動への参加が始まります。

6年生

最上級生として様々な活動の中心となり、責任を持って学校生活全体をリードしていきます。朝、登校してくる児童に挨拶をしたり、校内の窓を開けたりする週番を順番に務め、委員会活動やクラブ活動でも中心になって活躍し、自分の周りの問題の解決を我がこととして追及し、自分に与えられた能力を他の人の幸せのために使うことに喜びを感じる心を育みます。

身も心も子どもから大人へと大きく成長を始める時期です。また、清泉兄弟姉妹である1年生の手伝いをすることにより、年長者としての自覚や寛容さを学びます。

2泊3日の奈良への修学旅行では事前学習や指導をしっかり行い、歴史への理解を深め感性を磨くとともに、社会のルールを学びます。

委員会・クラブ活動

委員会活動

5・6年生は通年でいずれかの児童委員会に所属し、学校をよりよくするために活動しています。

児童委員会の種類:学級委員会、整美委員会、図書委員会、保健委員会、体育委員会、ボランティア委員会、史跡委員会、宗教委員会、自然教室委員会、食育委員会

児童委員会の活動例:校内安全や挨拶の呼びかけ・球技大会の審判・森の草取り・石碑の掃除・祈りの集いの司会など。

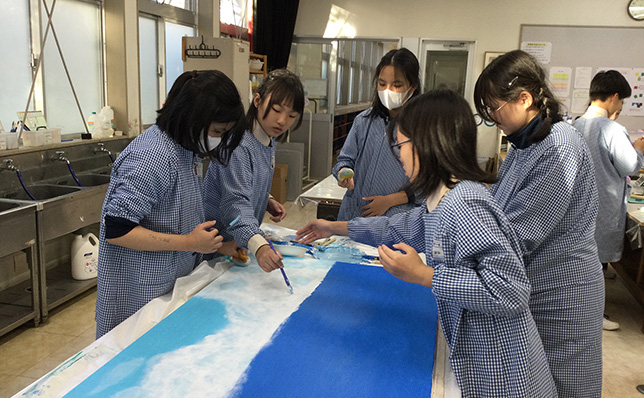

クラブ活動

5・6年生は通年でいずれかのクラブに所属し、自分の興味に応じた活動をします。

クラブの種類:音楽、理科、プログラミング、テーブルゲーム、スペイン語、点字、バドミントン、ドッジボール、ダンス、Art & Craft(2024年度)

チャリティー活動 ~世界のもう一人のお友だちの笑顔のために~

清泉小学校では、40年近く前から児童が中心となって、チャリティー活動を積極的に行ってきました。「世界のもう一人のお友だちのために」をキャッチフレーズに、世界の開発途上の国々に目を向けて募金活動を行っています。毎週金曜日は、「チャリティー弁当」の日として定着しており、子どもたちはおかずを持参せず、おにぎり弁当にし、おかずの費用分を募金として集める活動を続けています。この「チャリティー弁当」は1985年、学級委員会の児童の発案によって始まったものです。

また、12月には、「世界のもう一人のお友だち」も喜びの内に温かいクリスマスを迎えることが出来るよう、クリスマスのチャリティー活動を行っています。海外の聖心侍女修道会のシスター方の使徒活動のために、児童だけでなく家族も一緒にいくばくかの犠牲を払いながら、12月は特別にクリスマス献金としていつもよりまとまった額をお送りします。

クリスマスチャリティー送付先

- ・ベトナム ラブ スクール(幼・小学校)

- ・インド ムンバイ ディルクッシュ スペシャルスクールと託児所

- ・フィリピン ナガ サンタ ラファエラ・マリア スクール

- ・インド ワイピン 幼稚園・教会・貧しい漁村の女性の自立支援 等

- ・インド コチ スネハンラヤム・スペシャルスクール

- ・東ティモール ディリの学生寮とバザールテテの幼稚園等

年間スケジュール

四季のうつろいの中で

聖心のミサやクリスマスの集いなどの宗教行事では、皆で共に心を合わせて神に祈ります。学年を越えた縦割りでの活動を大切にした行事も行っています。

自然教室の合宿では、互いに助け合い、支え合うことにより、心豊かに成長していきます。

1学期

- ・入学式

- ・1年生歓迎会

- ・こいのぼり大会

- ・若葉の集い

- ・学校の日

- ・マリア様の集い

- ・春の合宿

- ・防災訓練

- ・聖心のミサ

- ・修学旅行(6年生)

- ・山の学校(5年生)

2学期

- ・ファミリーバザー

- ・秋の集い(運動会)

- ・秋の合宿

- ・防災訓練

- ・ハンガーバンケット(6年生)

- ・芸術鑑賞会

- ・クリスマスの集い

3学期

- ・もちつき(2・5年生)

- ・学習発表会(1〜3年生)

- ・6年生を送る会

- ・卒業感謝ミサ(6年生)

- ・卒業式

- ・オーストラリア語学研修(5・6年生希望者)

学校との連携が取れた放課後

アフタースクール

清泉小学校で学ぶ子どもたちの放課後活動の充実を考え、2か所にアフタースクールを開設しています。校内のフエンテと、校外の大船校です。フエンテと大船校では活動内容に違いがありますが、どちらでも学校と密に連絡を取り活動しています。宿題の時間を確保した後に子ども同士で自由に過ごす時間をたっぷりとり、自由な創造性と関わりの中で子どもたちが健やかに育ち、豊かな子ども社会を築く一助となるように運営しています。

清泉ことのは教室

週1回、3・4年生を対象に国語の読解に特化した学習を行なっています。(2025年度からは、3~6年生が対象となります。)

放課後学習サポート

週2回、5·6年生の宿題・自学自習のサポートをしています。

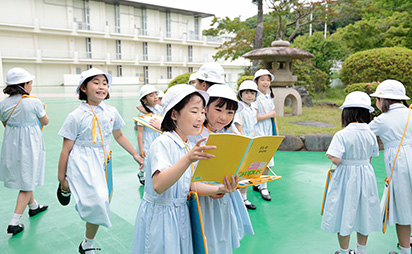

制服紹介

冬の制服

ベージュ色のシャツに紺のネクタイ、グレーの靴下が特徴的な清泉小学校の冬の制服。

この制服が取り入れられたのは戦後間もない1949年頃のことでした。特徴的なベージュのシャツは、新しい物がなかなか揃えにくい中でも、汚れが目立たず長く着られるようにとシスター達が紅茶で染めてベージュ色にしたのが始まりだと言われています。

女子の冬制服は、清泉女学院中学高等学校まで同じデザインです。

冬服はスラックスも選べます。

夏の制服

1~3年生の女子は、白い襟とボタンがついた水色のワンピース、4~6年生の女子は白い丸襟ブラウスにネイビーとグリーンのチェック柄のスカート。男子はライトグレーのハーフパンツに白の開襟シャツを着用します。

スモック

理科や美術の授業、掃除などの際は、青いギンガムチェックのスモックを着用します。

清泉小学校の施設

~古都の緑に囲まれた学び舎~

校地の南西、校舎の塀に接して“大倉幕府旧蹟”の石碑があり、その碑文を要約すると、「ここは頼朝の屋敷の跡。その邸内に治承4年幕府を開く。ここで46年間。初期の鎌倉幕府跡⋯」と記されています。この幕府跡の30%近くが現在の校地です。すぐ北側の山の中には、源頼朝の墓や大江広元などの墓があります。校内の森の中には池もあり、いたる所に四季折々の花が咲いています。

鳥瞰図

施設写真

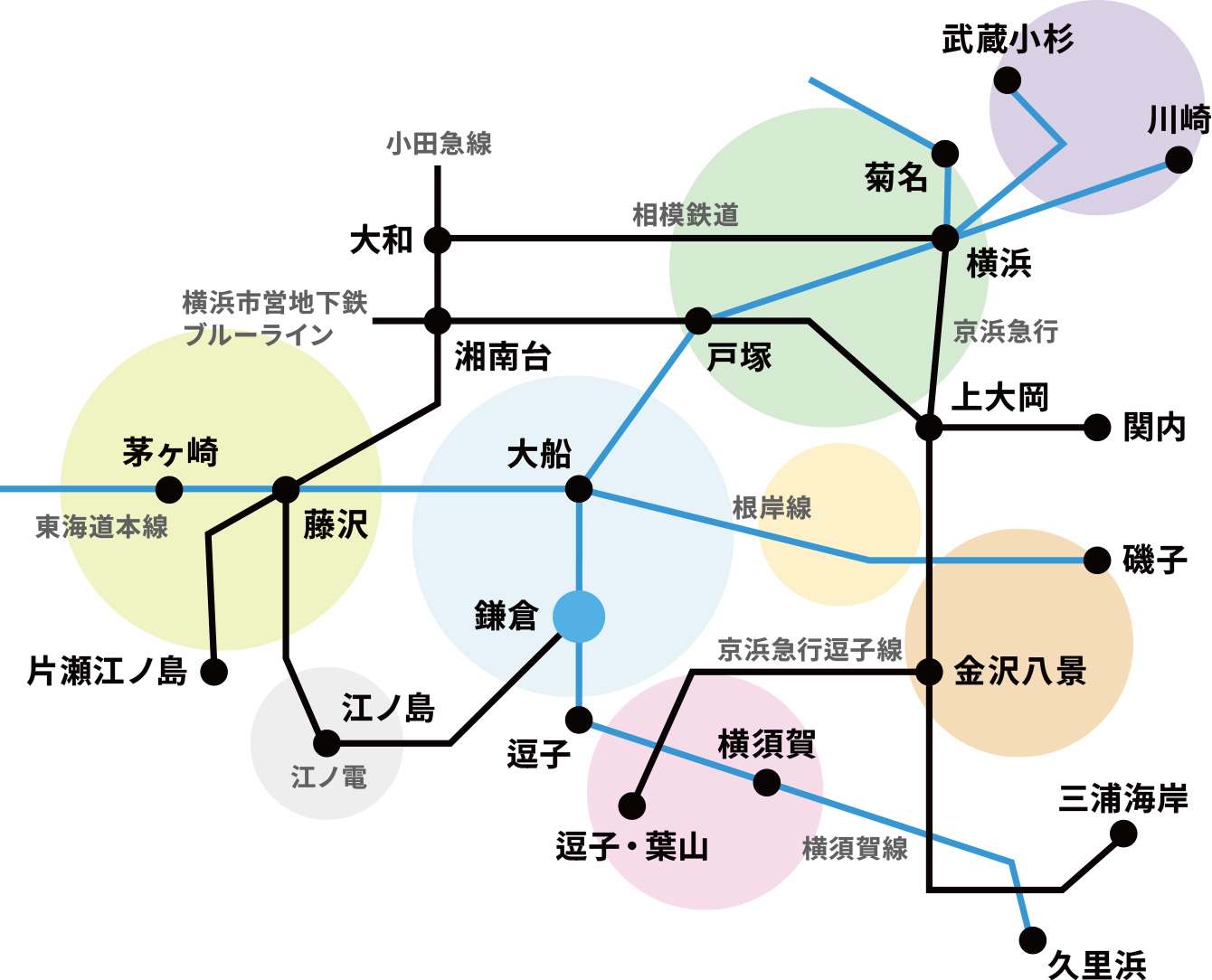

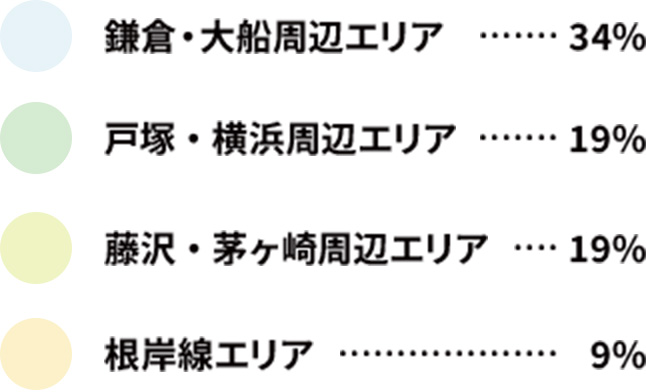

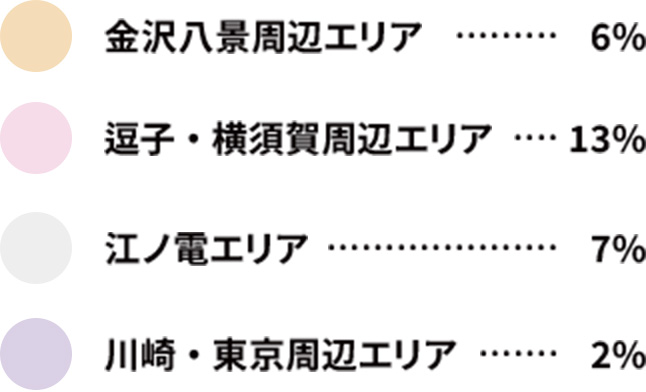

エリアマップ

周辺路線と通学エリア

主要駅からの登下校について

鎌倉駅からの登校

1~4年生

スクールバス 鎌倉駅発車(全4便)

5・6年生

路線バス または 徒歩

金沢八景駅・ハイランド方面からの登校

1~5年生

スクールバス(全1便)

八景駅を発車し、途中のバス停で乗車することができます

6年生

路線バス

鎌倉駅までの下校

1~4年生

スクールバス

5年生

スクールバスまたは徒歩

6年生

徒歩または路線バス

金沢八景駅・ハイランド方面への下校

1~6年生

路線バス

学校周辺の史跡

三方を山で囲まれた穏やかな海辺に、源氏の嫡流頼朝と坂東武者たちが力を合わせて築いた鎌倉の町は、日本で初めての武士の都としてその後永く繁栄しました。清泉小学校周辺の史跡を巡ると、その重層的な歴史を肌で感じることができます。

❶和賀江嶋1232(貞永元)年に築造された現存する日本最古の築港遺跡です。鎌倉の海は遠浅で船の出入りが難しいことから執権北条泰時の後援で造られました。江戸時代まで使われていましたがその後石材が運び出されたので、今では干潮時にわずかに海面に顔を出すのみです。❷和田塚1213(建暦3)年、和田義盛と執権北条義時が激突した和田合戦で滅亡した和田一族の墓と伝えられます。❸若宮大路海からまっすぐに鶴岡八幡宮へ続く参道で、周囲よリ一段高く石積みされているところは段葛と呼ばれます。頼朝は京の都にならい、町の中心となる内裏の位置には鶴岡八幡宮を、そこからまっすぐに延びる朱雀大路の位置には若宮大路を築いて、武家の都の威儀を整えました。❹鶴岡八幡宮頼朝は武士の都の中心に源氏ゆかりの八幡神を祀る鶴岡八幡宮を造営し鎌倉の守リ神としました。頼朝が行った放生会や流鏑馬などの祭事は今も継承されています。❺大倉幕府跡頼朝が鎌倉に入った1180(治承4)年から約40年、将軍の御所がこのあたりに置かれていました。広大な敷地に寝殿造の建物が建ち、将軍の住居と幕府の侍所、問注所、政所などがあリました。承久の乱の折の政子の演説もここで行われたようです。❻永福寺跡奥州合戦で奥州藤原氏の文化に感銘を受けた頼朝が、鎌倉で再現したといわれる浄土寺院の跡です。❼杉本寺734(天平6)年創建て鎌倉最古のお寺です。ご本尊は十一面観音で鎌倉坂東三十三観音霊場の第一番札所です。❽名越の切通「鎌倉七口」や「切通し」という言葉は有名ですが、いずれも後世の呼び名で、鎌倉時代には「名越坂」と呼ばれました。鎌倉から逗子方面に抜ける道で、途中に13世紀から16世紀までの横穴墓「まんだら堂やぐら群」や石切り場跡「大切岸」などの見どころがあります。

安全対策

警備

登下校で通る校門は登下校、来客時以外は施錠されており、子どもたちがいる時間は常時警備員を配置しています。正門を含めた全ての門に防犯カメラを設置しています。

登下校メール配信システム

子どもたちが学校内にあるICカードリーダーに個人のICカードをかざすことで、子どもたちの登下校情報のメールがあらかじめ登録されたメールアドレスに届きます。また、学校からの急な連絡をメールで受け取る事も出来ます。災害時被災報告システムである「CoCoねっと」も導入しています。

災害対策

校舎は耐震基準を満たしており、自動火災報知システムと連動した停電時も運用できる放送設備を設置しています。また、校内には停電時に給水を助ける発電機を設備しています。

緊急事態に備え、全員に飲料水・非常食・保温アルミシートを確保しています。

清泉小学校は、海抜約14メートルに位置しており、屋上に上ると海抜約24メートルとなります。関東大震災時の鎌倉の津波到達地点は海抜約4メートル強の延命寺付近だったといわれていますが、本校では万が一に備え、全児童分のライフジャケットを完備して災害に備えています。

また、避難訓練を行い、教職員も児童も非常時でも落ち着いて安全に行動が出来るように訓練しています。

災害時、通常下校できない場合は、安全確保のため児童は校舎内にとどまり、原則として保護者に引き渡すことができるまで学校に待機させるという方針をとっています。

TOP > 清泉小の生活